子どもの「心」と「スマホリテラシー」を育む新プログラム『ここスマ』、第1弾が神戸で開催決定!~NPO法人日本シニアデジタルサポート協会が夏休み特別イベントをスタート~

リリース発行企業:NPO法人日本シニアデジタルサポート協会

※1 出典:神奈川県教育委員会「いじめの状況と情報モラルの必要性」(2023年)

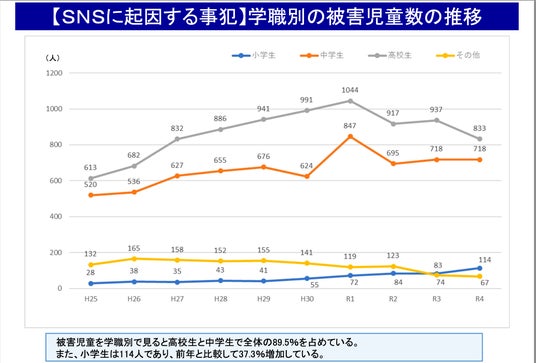

SNSいじめ近年、SNSを通じたトラブルやいじめは増加傾向にあり、中高生を中心に深刻化しています。

一方で、小学生においてもその兆しは明らかになりつつあります。

文部科学省の報告によると、「パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる」といういじめの認知件数は、小学校では令和元年度の334件から令和4年度には769件と2.3倍に増加。

中学校も同期間で1.2倍(531件→659件)に増加しています(※1)。

つまり、数としては中高生が多いものの、小学生のスマホ所持率が上がるなかで、見えないいじめは確実に身近なリスクとなってきているのです。

※1 出典:警察庁「令和5年におけるSNSに起因する犯罪の状況」

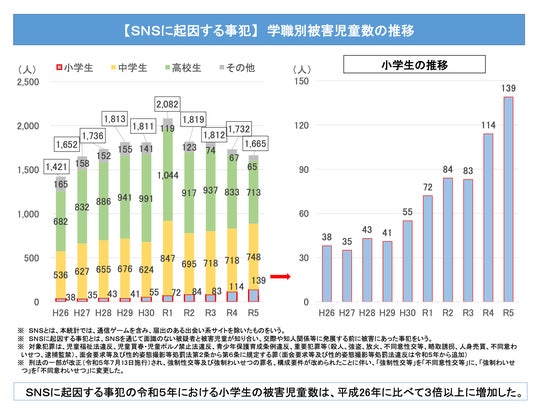

児童ポルノ・出会い系被害近年、SNSや出会い系アプリを通じて子どもが巻き込まれる性被害が深刻化しており、特にスマホを手にする低年齢化にともなって、小学生でも決して無関係ではない状況が広がっています。

警察庁や内閣府の資料によると、SNSがきっかけで犯罪被害に遭った児童は令和5年に1,665人、そのうち小学生は139人と過去最多を記録しました。(※1)

内訳を見ると、児童ポルノ、不同意性交、不同意わいせつ、略取誘拐、児童買春などが含まれており、投稿行為をきっかけに誘い出されたケースが大半を占めています。

つまり、相手を知らずにやりとりした「たった一言」が、思わぬ加害や被害へつながるリスクが、小学生にも身近なものになっているのです。

『ここスマ』がめざすこと

SNSいじめ、児童ポルノ、出会い系による被害──どれも「まさかうちの子が…」と思うような日常の延長に潜んでいます。

そしてその多くは、子ども自身が無意識に投稿した一言や行動から始まっています。

『ここスマ』では、被害を防ぐ力と、トラブルを起こさない力を同時に育てることを目指し、

カードゲームと対話を通じて、小学生が自然に気づき・学び・話せる環境をつくります。

スマホを持つその前の今だからこそ、

子どもたちがトラブルから自分を守れるように、心とことばの準備を始めましょう。

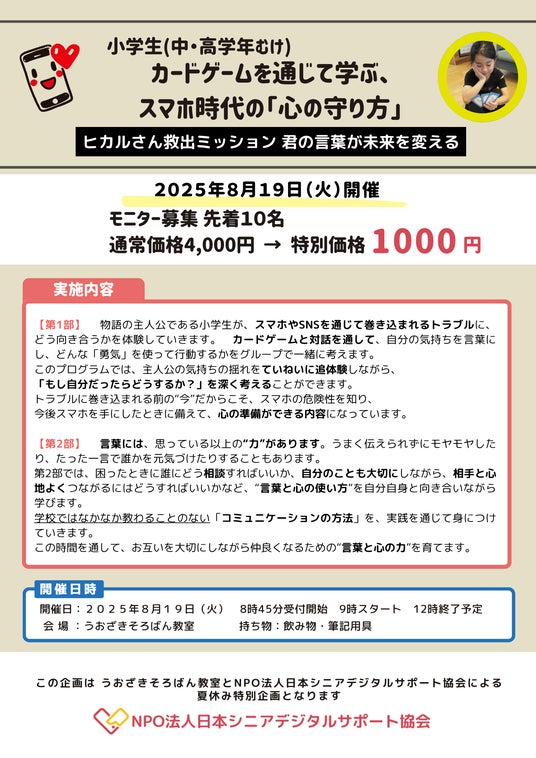

イベントの特徴

●「スマホの危険性を、トラブルに巻き込まれる前に知る」子どもたちは主人公ヒカルさんの物語を通じて、SNS上のトラブルや心の揺れを疑似体験。

カードゲームと対話で「どうやって気持ちを伝えるか」「どんな勇気を使うか」を考えます。

●「言葉と心の使い方」を学び、相談する力を育てる

困ったときに誰にどう相談するか、自分と相手を大切にする方法など、実践的なコミュニケーションスキルを体験型で習得いたします。

高齢者支援のNPOが子ども支援へ

教材名の由来:ここスマ=心×スマホ×スマイル開発者:NPO法人日本シニアデジタルサポート協会の理事長であり現役看護師の玉井

SNSやチャットは、子どもたちの世界を広げる一方で、トラブルや孤立の入り口にもなりえます。

親や先生の目が届かないところで、心が傷つき、言葉が凶器になることも。

そんな時代に必要なのは、スマホを「使う技術」だけでなく、「人と関わる知恵」。

心の土台や言葉の力を育むことで、子どもたちはもっと自由に、のびのびと毎日を楽しめるようになる。私たちは、そんな未来を信じています。

開催概要

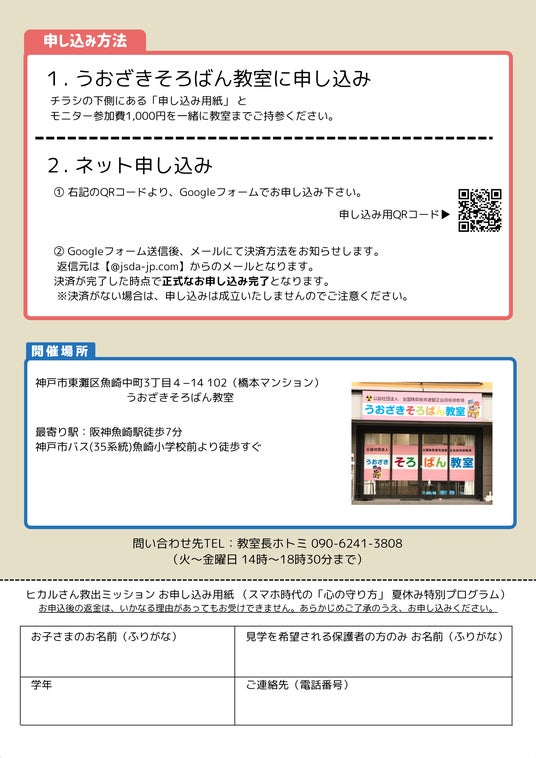

申し込み方法

Googleフォーム(https://forms.gle/oHuPCqYPZFXbYVMF9)または、うおざきそろばん教室への直接申込

※申し込み後の返金は不可

【主催・問い合わせ先】

NPO法人日本シニアデジタルサポート協会

代表:玉井知世子

メール:info@jsda-jp.com

公式サイト:https://www.jsda-jp.com/kids-smartphone-workshop/

NPO法人日本シニアデジタルサポート協会

NPO法人日本シニアデジタルサポート協会NPO法人日本シニアデジタルサポート協会は、シニアがデジタルの力を味方につけて、生きがいやつながりを取り戻すことを目指して活動しています。

スマホ教室の開催や、Zoomを活用した「オンライン学級会」(キリン福祉財団助成)では、全国のシニアが月2回集まり、おしゃべりしながら脳や心を元気に保つ場を提供しています。

また、子ども向けデジタルリテラシー教材「ここスマ」の開発・提供にも取り組み、世代を超えたデジタル支援を行っています。

代表理事・玉井知世子は、著書「シニア人生がガラリと変わる スマホのワクワク練習帖」(インプレス刊)などを通じて、やさしく楽しいデジタル活用を提案しています。

【ホームページ】https://jsda-jp.com/

【メール】info@jsda-jp.com